|

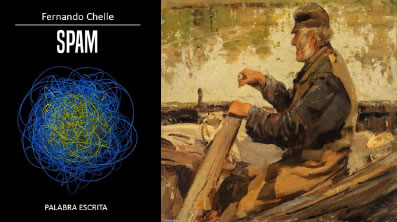

Fernando Chelle

Bajo las frondosas ramas del paraíso, sentado sobre uno de los bancos fijos que acompañaban la mesa que él mismo construyó, el viejo se sentaba todas las tardes y comenzaba a armar los aparejos con que salía a pescar los fines de semana. Además de las plomadas, anzuelos, tanzas y bollas, siempre se encontraba sobre la mesa una vieja radio Spica susurrando tangos y milongas, y el clásico mate amargo, fiel compañero de sus tareas. Nunca pescó con reel, quizá por la costumbre que en ocasiones impone la tradición, prefería una herramienta mucho más básica y menos efectiva como el aparejo. Tomaba una tabla, de aproximadamente veinte centímetros, le hacía dos cortes diagonales pequeños en cada extremo, ataba la primera vuelta de tanza para que no girara sobre la madera y comenzaba a trasladar el hilo de los carreteles. Una vez que sobre la madera había suficiente tanza, la cortaba, y procedía a agregarle una plomada y dos anzuelos. Casi nunca sus aparejos llevaban bolla, porque no acostumbraba a pescar en lagunas, cañadas u otras corrientes de agua con poca profundidad sino que siempre prefería probar suerte en las aguas del Río Negro. Aquel jueves, cuando se encontraba en medio de su tarea escuchó que alguien golpeaba las manos en el portón de la casa. Sin dejar de engarzar el último anzuelo de un aparejo gritó “quién es”. Desde el portón se escuchó otro grito que respondía al suyo “soy yo viejo, Santiago, ¿está ocupado?” El viejo dejó el aparejo, levantó su cuerpo cansado y se encaminó hacia el portón. –Pero compadre –dijo el viejo– lo hacía embarcado, o recogiendo algún espinel, ¿qué es este milagro de verlo por acá? –Por supuesto que andaba embarcado –dijo Santiago– desde el martes que estamos acampados cerca de la isla redonda con el Mingo, el Cholo y toda la barra. Pero pasa algo, viejo querido, que solo usted creo que lo puede remediar. Sin preguntar qué era ese algo para lo que se lo buscaba, el viejo abrió el portón y los dos amigos se encaminaron hacia la mesa sombreada por el paraíso. Cuando llegaron, el viejo se puso a ensillar el mate para convidar a su visitante, mientras este armaba un tabaco. Después de un intercambio de palabras triviales y luego de haberse tomado un par de mates, Santiago comenzó a exponer las razones por las cuales se había ausentado del campamento y ahora estaba allí. Le comentó, que el mismo martes cuando llegaron a la isla y tiraron los primeros aparejos comenzó el misterio. El Cholo había salido en la chalana a tirar el espinel mientas el Mingo se había quedado en la orilla pescando bagrecitos y boguitas para encarnar, de manera que fue él el primero en tirar el aparejo grande con la esperanza de que ya en el primer día pudieran sacar alguna buena pieza para asarla cuando callera el sol. –Mire viejo –dijo Santiago mientras apretaba el tabaco entre las uñas para no quemarse la yema de los dedos– no habían pasado cinco minutos que yo tenía la tanza en la mano cuando siento un tirón impresionante que me cortó hasta el hueso. Y así había sido; una vez que Santiago soltó la tanza ensangrentada, al Mingo, que abandonó el aparejo de los bagres y quiso hacerse cargo del monstruoso animal que cinchaba desde lo profundo del río, la tanza se le reventó, dejando en la isla el eco del tremendo estampido. En la noche, a la luz de las llamas que sombreaban los espinillos, los pescadores del campamento vecino, les contaron una historia que comenzaba a transformarse en leyenda. Hacía un mes que el animal estaba dando guerra a los mejores pescadores de la zona, nadie lo había podido ver, pero se sabía que era un pez enorme porque tiraba con furia y en más de una ocasión había arrastrado chalanas con sus ocupantes encima. –Sólo usted, viejo, puede sacar ese bicho– dijo Santiago. Recién en ese momento el viejo levantó la cabeza y miró a los ojos a su interlocutor. Había permanecido absorto, mirando el piso y las gallinas que picoteaban a su alrededor mientras escuchaba el relato. Antes de contestar, se cebó otro mate, lo tomó y siguió mirando el piso por un momento con la bombilla en los labios, de pronto contestó: –Bueno, está bien, vamos a ver qué se puede hacer, pero yo llevo mis cosas, hasta mi chalana, sino ni me muevo. Una vez en el muelle, los amigos pusieron la chalana en el agua y se subieron. Al recibir el peso de los cuerpos la vieja embarcación se bamboleó de forma violenta, luego poco a poco se fue calmando mientras los hombres se alejaban de la costa llevados por la corriente. Mientras Santiago amarraba los remos, el viejo observaba como se alejaban de la orilla y pensaba en las infinitas veces que se había repetido esa ceremonia. No era un Déjà vu, era la comprobación irrefutable de estar viviendo una experiencia repetida, familiar, de estar partiendo del mismo muelle de donde salió tantas veces con su padre, con sus hermanos, con sus amigos. Este pensamiento lo llevó a la niñez, allí había un niño de pantalones cortos con unos peces de plata, los engarzaba por las agallas formando una sarta del mismo modo que un orfebre lo hace con el precioso metal en el más fino de los collares. El recuerdo se encaprichó en detenerse en las manos del niño, estaban llenas de plata y río, se sumergían en el agua oscura y volvían a salir al sol, limpias, resplandecientes, mojadas, llenas de vida. De pronto las manos se detuvieron, dejaron de jugar y alzaron la sarta de peces, ya no como un preciado collar, sino como un montón de carne que pesaba, y las hería. El niño cerró los ojos pero pensó que no podía descansar, no podía perder el tiempo, tenía que ir a vender ese pescado, entonces los abrió y miró sus manos, allí estaban, mucho más viejas, pero como siempre, bajo la luz del mismo sol y sobre las aguas del mismo río. Santiago confiaba plenamente en el viejo, el Cholo tenía sus reservas, ya que era consciente que los años no vienen solos, en tanto el Mingo, era un hombre que carecía de toda opinión, una especie de sombra en los campamentos y para él lo que se decidiera siempre estaba bien. Los demás integrantes de la barra, como también los hombres de los campamentos vecinos, veían como un despropósito la ocurrencia de Santiago de ir a buscar al viejo y directamente se burlaron de lo que consideraban una idea absurda. Lo cierto es que cuando la chalana llegó a la isla redonda, se encontraba una multitud en la costa, la mayoría entre desconfiada y burlona, observando aquel arribo como si se tratara del advenimiento del propio mesías. Antes de llegar a la orilla, Santiago soltó los remos y la chalana se fue deslizando por el agua hasta detenerse en la arena. Solo entonces bajó de la embarcación, la alzó por la proa y la dejó definitivamente estacionada, la mitad en la arena y la otra mitad en el agua. El viejo, con los pantalones arremangados hasta la rodilla, bajó y saludó a los presentes como si no pasara nada. De la empresa que lo esperaba y por la cual estaba allí no hizo mención. Los otros campamentistas tampoco decían nada, esperaban las palabras y las perspectivas del viejo, pero este solo dijo “¡y! ¿Tienen mate o no tienen mate?” –¡Ah pero vino a matear el hombre! –dijo uno entre la multitud. –Vengo sin apuro, hermano –dijo el viejo mirándolos a todos– sepan que yo me apuro sólo cuando tengo que ir al baño y por el momento no tengo necesidad. Estas palabras fueron como un baldazo de agua fría para los presentes. Quizá no fue una expresión muy simpática, pero es que el viejo se imaginaba que no había sido unánime la decisión de irlo a buscar y era necesario ir marcando la cancha. Entre risas sinceras y de las otras, los hombres poco a poco se fueron dispersando, mientras el viejo y Santiago subieron al campamento ubicado a unos cincuenta metros de la costa. El viejo se sentó en un tronco y se puso a armar un tabaco, cuando terminó de pasar la lengua por el papel solicitó que le volvieran a referir lo que había pasado con ese pez y qué era lo que se comentaba. Los hombres lo hicieron, pero el viejo quedó tan confundido como antes. Sus años de pescador le decían que solamente una clase de pez podría ser el que estaba vacilando a tantos hombres. Debía ser un Surubí, pero esa clase de animal no reacciona de la forma que referían las anécdotas. La fuerza para mover una chalana no la tenía ninguna otra especie que pudiera habitar ese río. Incluso de ser un surubí tendría que ser extremadamente grande, pero la forma como el animal picaba el anzuelo, como cinchaba bruscamente desde lo profundo del río era lo que lo desconcertaba. No tenía apuro en salir, sabía que la pesca del surubí se da mejor en la noche y recién comenzaba a anochecer. Preguntó con que estaban encarnando y le mostraron un balde con bagres, mojarras y pequeñas boguitas. El viejo sabía que la mejor carnada para el surubí era la anguila y en ese balde no había ninguna. Pensando en esto, se desperezó, tiró el pucho y se encaminó hasta la caja de pesca. Sacó de uno de los carreteles alrededor de dos metros de tanza de la gruesa y le colocó un anzuelo pequeño en la punta, tomó del balde una mojarra, la partió, encarnó el anzuelo y guardó el resto de la mojarra en el bolsillo. Hubiera preferido encarnar con carne roja, pero como no tenía, pensó que a falta de pan buenas son las tortas. Hecho esto, se encaminó hacia la zona del barranco de la isla, donde está el remanso, no quiso que nadie lo acompañara. Una vez allí, fue pisando con mucho cuidado el terreno para no enterrarse, puesto que había sido una semana lluviosa. Por fin pudo divisar, no sólo la serie de túneles que suelen hacer las anguilas en los barrancos, sino que llegó a ver como algunas se metían despavoridas en sus guaridas después de escuchar sus pasos. Mientras metía la tanza con el anzuelo en uno de los túneles recordó la antigua técnica de pescar anguilas que le había enseñado su padre. Se trataba de meter el dedo índice en el túnel y esperar que la anguila lo mordiera. Una vez que esto sucedía, había que cerrar el dedo y tirar con fuerza, y listo, ya se tenía el animal en las manos. Pero lejos había quedado aquel jovencito que se hincaba al lado de los túneles con el índice sumergido esperando mordiscos. No tardó en pescar dos anguilas y volver al campamento. Había llegado la hora de probar suerte, la noche ya se cerraba sobre la isla y el río calmo semejaba un espejo atravesado por un chorro de luz zigzagueante. Santiago le puso querosén al farol, cargó los remos en el hombro y acompañó al viejo hasta la orilla. A la chalana la atravesaban tres tablas que servían a su vez de bancos. El viejo pensó que en aquella ocasión la única tabla necesaria sería la central, la que queda en la línea de los remos, de manera que antes de subirse, optó por quitar las dos tablas sobrantes. Santiago no dijo palabra, pero observó. No podía dejar de percibir la extrema confianza que se tenía el viejo. Imaginaba que la decisión de sacar las tablas obedecía a la intención de conseguir más espacio en la embarcación, espacio que luego sería ocupado por el pez. El viejo salió despacio, los remos rezongaban apenas con el agua, no se alejó mucho de la costa ni quiso encender el farol. Lo que buscaba era engañar a los curiosos, porque si bien había bajado hasta la orilla sólo con Santiago, sabía que desde lo profundo de la isla lo estaban observando todos los ojos. Siguió remando cerca de la costa hasta donde la isla da la curva y ahí dobló. Nunca se alejó de la costa, para lo que pensaba hacer no necesitaba ni siquiera la chalana, lo podría haber hecho desde tierra firme. Una vez fuera de la vista de los demás encendió el farol, muy tenue, de manera que apenas iluminara la embarcación. Se sentía feliz, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. El silencio reinante, interrumpido apenas por el croar de las ranas que llegaba desde la costa, parecía traerle uno a uno los consejos de su padre. Tenía que buscar un sitio donde hubiera correntada, no muy lejos de la costa, y si el sitio estaba cubierto de raigambres y juncos, mejor todavía. Una vez en el lugar soltó los remos, cortó dos buenos pedazos de anguila y encarnó el aparejo. Se le ocurrió que el pique podría demorar, entonces optó también por encarnar otro aparejo más pequeño para de esa forma dividir la atención y sumarle a aquella aventura otra posibilidad de entretenimiento. Primero sacó bastante tanza del aparejo pequeño y lo tiró con todas sus fuerzas río adentro, luego le puso un cascabel y lo ató a la chalana, de manera de poder desentenderse y centrar toda su atención en la pesca del surubí. Al aparejo grande lo tiró cerca, calculó la distancia que lo separaba de los juncos e hizo que callera un poco antes para evitar que los anzuelos se atracaran en alguna raigambre. La suerte estaba echada, sólo restaba esperar. Como se encontraba a poca profundidad, echó al río una pequeña ancla, de forma que la corriente no lo fuera alejando del lugar. Luego apagó el farol, sacó la tabla que le servía de asiento y se acostó en el fondo de la embarcación mirando al cielo con la tanza entre sus dedos. La noche estaba serena y calurosa, el viejo pensó que era la temperatura ideal, la que necesitaba en ese momento. Sentía como las aguas del río, apenas separadas de su cuerpo por la madera de la chalana, lo mecían suavemente. Una leve brisa le acariciaba todo el cuerpo, mientras se deleitaba tratando de establecer figuras con las manchas de aquel disco brillante que parecía estarlo observando desde el cielo. Así pasó la primera hora, sin querer pensar en nada, sumido en aquel placer embriagante que le regalaba la noche. De repente se puso a pensar en el pez. Tenía la certeza de que un surubí adulto, como era seguramente el que estaba esperando, no ataca la carnada en una primera instancia ni cincha violentamente como le habían referido. Esto lo podría hacer la voracidad de un cachorro, pero él sabía que un ejemplar adulto toca primero varias veces la carnada con los labios antes de tragarla. Pensaba que lo que a él lo diferenciaba de los demás pescadores, era que cuando pescaba, jugaba mentalmente a ser el pez. Y sabía perfectamente como actuaban todas las especies de aquel río. De manera que esa noche, el juego podría comenzar por tomar la carnada suavemente entre los labios, arrastrarla poco a poco y después si definitivamente tragarla. O podría tratar de atontarla, como si fuera una presa, darle algunos coletazos o cabezazos antes de picarla francamente. Pero estos juegos mentales, basados en la experiencia, se fueron por la borda cuando un violento cinchón tensó la tanza de una manera tan firme que el viejo pensó que se cortaría. Afortunadamente sus dedos salieron ilesos de aquel tirón extraordinario. El viejo comenzó velozmente a soltar toda la tanza del aparejo para que el animal se alejara con tranquilidad, para que no sintiera ninguna interferencia en su cacería. Por las dudas levantó el ancla, aunque estaba seguro que no iba a ser remolcado por el pez y atribuía las anécdotas que referían a chalanas arrastradas, a la costumbre popular de exagerar los acontecimientos que no pueden ser verificados por las mayorías. Mientras el pez se iba yendo con la carnada, tensó suavemente la tanza entre sus dedos. Sentía con claridad la tensión del animal que se deslizaba suavemente por el agua. Trató de jugar mentalmente a ser el pez pero no pudo saber con certeza si el animal ya había tragado el anzuelo o si lo llevaba entre los labios. Esperó unos minutos, sabía que si mosqueteaba en ese momento corría el riesgo de cortarle el labio y el pez finalmente escaparía. De repente sintió dos tirones seguidos, no muy fuertes, pero le hicieron pensar que el animal estaba cabeceando, lo que sería una muestra de que ya la carnada estaba definitivamente en el interior de su boca. Entonces sí, parado en la chalana con las piernas separadas para mantener el equilibrio, el viejo mosqueteó el aparejo con toda la velocidad y fuerza que pudo y sintió claramente en su mano el movimiento del impresionante peso del animal. Ya lo tenía atrapado, solo tenía que ingeniárselas para irlo trayendo poco a poco hasta la chalana. Definitivamente era un pez inmenso, oponía resistencia, pero lejos estaba de llevarse la embarcación consigo. El viejo sabía que los surubíes no son veloces y todavía tenía tanza en el aparejo por si acaso al pez se le ocurría alejarse más de la cuenta. Pasaron veinte minutos para que el animal se comenzara a cansar, sólo entonces fue recogiendo lentamente el aparejo. Sintió que empezaba a perder la fuerza cuando el animal estaba a unos cuarenta metros de la embarcación. Tenía que mantenerlo a esa distancia, si dejaba que se alejara ya no lo podría traer. No tenía otra alternativa que trabar la tanza en alguna parte, con el riesgo de que si al animal se le daba por cinchar demasiado la podría cortar. Decidió atarla en uno de los escálamos de la chalana y tratar de recuperarse en el menor tiempo posible. Se volvió a acostar mirando el cielo. Ya no reparaba en las manchas de la luna, sino en las bocanadas de aire puro que iba absorbiendo. Sentía como su pecho gradualmente se iba sosegando. En cuanto sintió que las fuerzas ya le darían para concluir su empresa se volvió a parar con las piernas abiertas. Comenzó a recoger la tanza con toda intensidad, haciéndola pasar alternativamente por las dos manos, hasta que pudo ver, al costado de la chalana, apenas iluminado por la luz de la luna, al inmenso animal. Se trataba de un surubí pintado, enorme, que comenzaba a asomar su gran cabeza chata y bigotuda. Cuando el pez estuvo tan cerca que casi chocaba la embarcación, el viejo sacó el bichero y se lo ensartó de tal manera que entró por una de las agallas. El viejo jadeaba, pero no podía rendirse, el pez ya estaba allí en su poder. O lograba subirlo a la chalana de alguna forma o el pez pronto reaccionaría y tendría que soltarlo si no quería irse al río junto a su presa. Soltó el aparejo, ya lo tenía bien enganchado con el bichero. Logró caminar hasta llegar a la punta de la chalana y con todas sus fuerzas lo alzó dejándose caer de espaldas al fondo de la embarcación. Tras el cuerpo del viejo cayó el del pez. Por tercera vez se encontraba mirando la luna, pero esta vez sintiendo el peso de aquel enorme pez sobre su pecho. Sentía como la cola del animal se agitaba violentamente entre sus piernas, pero sabía que era cuestión de tiempo. Aquel aire que entraba puro a sus pulmones llenándolo de vida, era el mismo que entraba por las branquias del pez. Así se quedó un buen rato, descansando, sintiendo nuevamente como el agua pasaba bajo su espalda y como la cola del pez dejaba de moverse. Se hubiera quedado dormitando en aquella posición, pero recordó que había levantado el ancla y no quería irse muy lejos de su punto de partida. No fue esto, de todas formas, lo que hizo que se tuviera que levantar del fondo de la embarcación, sino que apenas unos momentos antes de que se decidiera a incorporarse por su propia voluntad, sonó repetidamente el cascabel del aparejo pequeño. El viejo no pudo evitar soltar la carcajada, se sentía dichoso, no sólo tenía lo que había ido a buscar sino que el destino parecía tenerle guardada una última sorpresa. Fue recogiendo el aparejo sin apuro, maquinando en su mente una chanza que les jugaría a los hombres del campamento si todo salía bien. Cuando sacó del río el animal, volvió a reír, era justo lo que necesitaba, una tararira mediana, de unos tres kilos. La mató con cuidado, evitando que el animal lo mordiera y la tiró al fondo de la chalana, junto al surubí. Prendió nuevamente el farol, puso la tabla del asiento en su sitio, enrolló los aparejos y se dispuso a volver triunfante al campamento. Quiso hacerlo con luz, para que lo vieran. Mientras remaba miraba deslumbrado el inmenso surubí que yacía en el fondo de la embarcación. Era algo impresionante, sin duda el más grande que había pescado en su vida. Calculaba por el espacio que el pez ocupaba en la chalana, que fácilmente debía superar los dos metros, y en cuanto al peso, estaba seguro que promediaba los cien kilos. Sí señor, se decía, un pez de estas dimensiones tiene que pesar unos cien kilos. Antes de llegar a la curva que da la isla, donde debía doblar para ir en línea recta hacia el campamento, le dio al farol toda la intensidad que permitía. De manera que desde lejos los hombres pudieron divisar la tan esperada luz. Santiago, el Mingo, el Pocho y los hombres del campamento, como todos los demás de los campamentos vecinos, bajaron rápidamente a la playa. Una multitud silenciosa veía como la luz se acercaba lentamente, pero no lograba divisar nada. Cuando ya estaba cerca de la costa y pensó que sería visible, el viejo se paró en la chalana y alzó con sus dos manos, como si fuera un trofeo, el bichero con la tararira. Algunos se mantuvieron callados, otros sonrieron, hubo hasta quien silbó. Pero poco duraron las burlas, cuando la chalana encalló definitivamente en la playa, una muchedumbre se aglomeró alrededor de la embarcación para ver, con ojos deslumbrados, el pez más grande que habían parido esas aguas. El viejo se abrazó con Santiago, que no decía nada, había quedado mudo de la emoción. El Mingo, alzándole el brazo, le pasó una jarra de vino y el viejo se la tomó completamente sin respirar. De repente entre la multitud alguien gritó: –Viva el viejo ¡carajo!, mañana comemos milanesas de surubí. –Como no –dijo el viejo sonriendo– de acá comemos todos y todavía sobra. Aunque andan algunos por ahí, que si quieren comer surubí, primero me van a tener que comer la tararira. Este cuento forma parte del libro: SPAM. Disponible aquí: aquí Blog del autor: PALABRA ESCRITA

Fernando Chelle

|